Zur Not ab in den Bunker

Haben Sie gewusst, dass Baugespanne nur in der Schweiz gestellt werden? Oder dass wir das Land mit den meisten Schutzräumen sind? Über einige helvetische Eigenheiten.

Als Regine Giesecke durch die Schweiz reiste, wunderte sie sich: Was hatten die Gestänge auf manchen Grundstücken zu bedeuten? Giesecke, 2008 aus Deutschland nach Zug gezogen, ist nicht die erste Einwanderin, die beim Anblick von Baugespannen staunte. Die Schweiz dürfte das einzige Land sein, in dem konsequent «profiliert» wird, wie der Fachausdruck lautet.

Die Fotografin Giesecke war so angetan von den Profilen, dass sie begann, sie abzulichten: «Mich fasziniert die Ästhetik der filigranen Stangen, die in den Himmel wachsen. Sie markieren den Übergang: Das Neue ist noch nicht errichtet und das Alte noch nicht verschwunden. Vergangenheit und Zukunft überlagern sich.» Ihre Bildserie zeigte die Wahl-Zugerin in einer Ausstellung (siehe Hinweis weiter unten).

Doch was die Fotografin ästhetisch fasziniert, hat einen pragmatischen Hintergrund. «Die Profilierung hat den Zweck, für die Öffentlichkeit Transparenz herzustellen. Sie zeigt die Dimension eines geplanten Baus an: Umfang, Höhe und Fläche», erklärt Daniel Keller, der Chef des führenden Baugespann-Anbieters Keller + Steiner AG. Ihm sei kein anderes Land bekannt, in dem dies Vorschrift sei.

«Die Profilierung hat den Zweck, für die Öffentlichkeit Transparenz herzustellen.»

Teil der demokratischen Kultur

Baugespanne dürften mit dem demokratischen Schweizer System zu tun haben: Sie sind Teil des Bauprozesses, bei dem man hierzulande relativ grosse Mitspracherechte hat. Die Profile müssen bei der Einreichung eines Baugesuchs erstellt werden und stehen bleiben, bis die Bewilligung erteilt ist. Im Schnitt steht ein Gespann rund drei Monate, schätzt Keller. Doch die Dauer variiert von wenigen Wochen bis zu mehreren Jahren – je nachdem, wie lange ein Baubewilligungs- und Beschwerdeverfahren dauert. Keine Gespanne würden lediglich in der Stadt Basel gestellt.

Die Profilierungsvorschriften seien von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, sagt Keller schmunzelnd: «Wir erleben auch immer wieder Überraschungen.» An den Baugespannen an sich störe sich selten jemand. «Nur manchmal ärgern sich Nachbarn, weil das Gespann ihnen die schöne Aussicht nimmt.» Alles in allem hätten die Profile einen positiven Effekt: Ein Neubau werde so viel eher greifbar, als wenn nur Pläne oder Modelle verfügbar seien. Diesen Vorteil erkannte man auch anderswo, etwa in Oxford, wo die Stadt das Stellen von Baugespannen diskutiert.

Einzigartige Schutzraumdichte

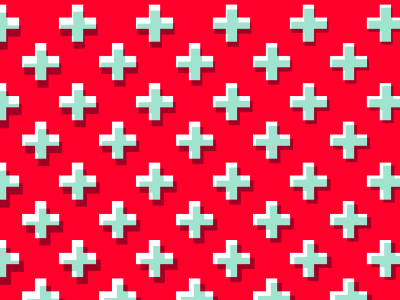

Eher skurril finden manche Ausländer etwas anderes, das für uns völlig normal ist: Luftschutzräume. Ob als Musikraum, Gerümpelkammer oder Militärunterkunft genutzt, einen Schutzraum von innen kennt fast jeder Schweizer. Auch Silvia Berger Ziauddin. Sie musste als Kind dort jeweils Konfitürengläser holen. Heute ist sie Historikerin und die wohl beste Kennerin der Geschichte der Schweizer Luftschutzräume.

«Die Schweiz ist einer von wenigen Staaten, die ihren Bürgern einen Schutzraum ‹aufzwingen›», sagt Berger Ziauddin. Landesweit gibt es 360'000 Personenschutzräume, jeder Bewohner hat grundsätzlich einen Platz zur Verfügung. Das ist Weltrekord. Die deutsche Tageszeitung «Die Welt» mokierte sich denn auch über unseren «Spleen». «Wer einen Schweizer fragt, ob er einen Schutzraum habe, der wird angeguckt, als habe man gefragt, ob er denn Luft atme», schrieb sie. Gerade in Deutschland ist das Schutzraumkonzept teilweise schwer nachvollziehbar: Kellerräume werden eher mit Unglück assoziiert. Viele Deutsche fanden in den Bombardements während des Zweiten Weltkriegs genau dort den Tod. Aber nicht alle teilen die Skespsis: «Wir erfahren immer wieder, insbesondere aus dem ostasiatischen Raum, Interesse an der vorbildlichen Infrastruktur», erklärt Pascal Aebischer vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS).

Doch in der Schweiz gehört die Liebe zum Schutzraum – wie auch zum Armeebunker – quasi zur DNA. «Das Bauen in den Berg und den Untergrund ist bei uns positiv besetzt», sagt Historikerin Berger Ziauddin. «Das liegt am Tunnelbau, auf den man stolz ist, und an der Reduit-Politik des Zweiten Weltkriegs. Man sagte sich: Weil wir diese Bunker hatten, in die sich die Armee zurückziehen konnte, kamen wir ungeschoren davon.» Auch im Kalten Krieg sollte der Bau von Schutz-räumen und Bunkern Widerstandswillen gegen aussen signalisieren.

2011 wäre die Schutzraumpflicht allerdings fast abgeschafft worden. Doch nach dem Atomunglück in Fukushima besann sich der Nationalrat eines anderen. Allerdings müssen Schutzräume heute nur noch in Überbauungen mit mehr als 38 Zimmern erstellt werden – und dies auch nur in Gemeinden, die zu wenig solche Räume haben. In früheren Jahrzehnten war dies noch in jedem neu gebauten Einfamilienhaus Pflicht.

Silvia Berger Ziauddin findet, die Reduit-Mentalität sei heute weitgehend verschwunden, der Umgang mit den Schutzräumen pragmatisch. Häufig werden diese für andere Zwecke genutzt oder vermietet – etwa als Asylunterkünfte oder Vereinslokale. So kommen die Gemeinden zu Einnahmen, und die Infrastruktur wird gepflegt.

Schweizer mögen saubere Hecken

Neben Sicherheit scheinen die Schweizer auch klare Grenzen zu mögen. Zumindest lässt sich die rekordverdächtige Zahl von Hecken so deuten. Ein Einfamilienhaus mit einem sauberen Rasen und rundherum eine Thujahecke: Dieses Bild ist sehr verbreitet. Die Liebe zur Hecke komme daher, dass sie Schutz vor fremden Blicken biete und Abgrenzung markiere, heisst es auf Fachportalen. Schweizer mögen eben ihre Privatsphäre.

Die klassische Kastenhecke besteht aus einer einzigen Gehölzart. Interessanter, aber weniger blickdicht sind Mischhecken mit verschiedenen Pflanzen. Zur Grenzziehung eignen sich zudem Bambus oder Kletterpflanzen.

Die hohe Heckenzahl hänge mit der dichten Besiedlung zusammen, vermutet Andreas Wasserfallen. Durch den Paragrafendschungel blickt kaum einer so gut durch wie der Berner Rechtsanwalt. «Streit über Grenzpflanzen gibt es schon lange. Juristische Literatur dazu findet sich seit rund 100 Jahren.» Die Gesetze sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich. In Zug dürfen Hecken nicht näher als die Hälfte ihrer Höhe an die Grundstückgrenze reichen. Eine 4 Meter hohe Thujahecke muss also 2 Meter hinter der Grenze stehen.

Schweizweit gilt das Kapprecht: Pflanzen, die vom Nachbargrundstück ins eigene hinüberwachsen und erheblichen Schaden verursachen, dürfen bis auf die Grenze zurückgeschnitten werden – nachdem man dem Nachbarn eine angemessene Frist zur Beseitigung gesetzt hat. Bei Konflikten sollte man sich immer einigen, ohne vor Gericht zu gehen, rät Experte Wasserfallen. Denn was nützt ein gewonnener Prozess, wenn man dafür Streit mit dem Nachbarn hat?

Nachbarschaftskonflikte sind keine Schweizer Eigenart. In unserem dicht besiedelten Land gerät man sich aber wohl besonders schnell in die Haare. Zur Not kann man sich ja in seinen Schutzraum verkriechen. Immerhin.

Wenn das Neue noch nicht errichtet und das Alte noch nicht verschwunden ist

Die Fotografin Regine Giesecke lebt seit 2008 in Zug. Als Architekturfotografin arbeitet sie für verschiedene Auftraggeber, unter anderem auch die Alfred Müller AG. Daneben setzt sie freie Projekte um.

2013 zeigte Regine Giesecke ihre grossformatigen Bilder von Bauprofilen in einer Ausstellung in der Zuger Shedhalle und im kantonalen Bauamt in Zug. Die Fotos wurden auch beim Swiss Foto Award 2013 in Zürich ausgestellt.

An den Bauprofilen fasziniert sie einerseits die Ästhetik, wie sie schreibt: «Die dünnen Stangen wachsen wie ein filigranes Liniengeflecht in den Himmel und schaffen dabei einen Kontrast zur Architektur und zur natürlichen Landschaft.» Andererseits stehen die Profile für die Überlagerung von Vergangenheit und Zukunft an einem Ort: «Das Neue ist noch nicht errichtet und das Alte noch nicht verschwunden.» Das Verschwinden historischer Bauten und den Übergang zum Neuen thematisiert Regine Giesecke auch in weiteren Arbeiten.

Aufrichte: gepflegte Tradition

Als traditionsbewusstes Unternehmen pflegt die Alfred Müller AG den Brauch des Aufrichtefests. Die «Aufrichte», wie sie in der Schweiz heisst, geht zurück aufs Mittelalter und hatte einst den Zweck, die Handwerker zu entlohnen. «Mit der Aufrichte wollen wir allen am Bau Beteiligten Danke sagen», sagt Verwaltungsratspräsident und Bauherr Christoph Müller. «Es geht uns um Wertschätzung und auch darum, dankbar zu sein, wenn ein Vorhaben unfallfrei realisiert werden konnte.» Das Baarer Immobilienunternehmen feiert meist mit einem feinen Dreigangmenü. In kurzen Reden richten sich Christoph Müller und der verantwortliche Projektleiter jeweils persönlich an die Anwesenden. Christoph Müller spricht ihnen seinen Dank aus und erwähnt Anekdoten aus der Bauzeit oder interessante Zahlen zum Projekt. Zum Schluss erhalten die Handwerker und die Planer ein Geschenk.

«Es ist ein schöner Brauch, den wir weiterhin pflegen wollen.»

Traditionell ist das Fest zum Ende des Rohbaus angesetzt; bei der Alfred Müller AG wird es meist gefeiert, wenn der Bau in einem fortgeschrittenen Stadium ist. Da heute viele Leute an den Abenden verplant sind, findet es ausserdem zunehmend über den Mittag statt. Die Handwerker würden die Aufrichte schätzen, ist sich Christoph Müller sicher: «Es ist ein schöner Brauch, den wir weiterhin pflegen wollen.»

Foto: Alfons Gut